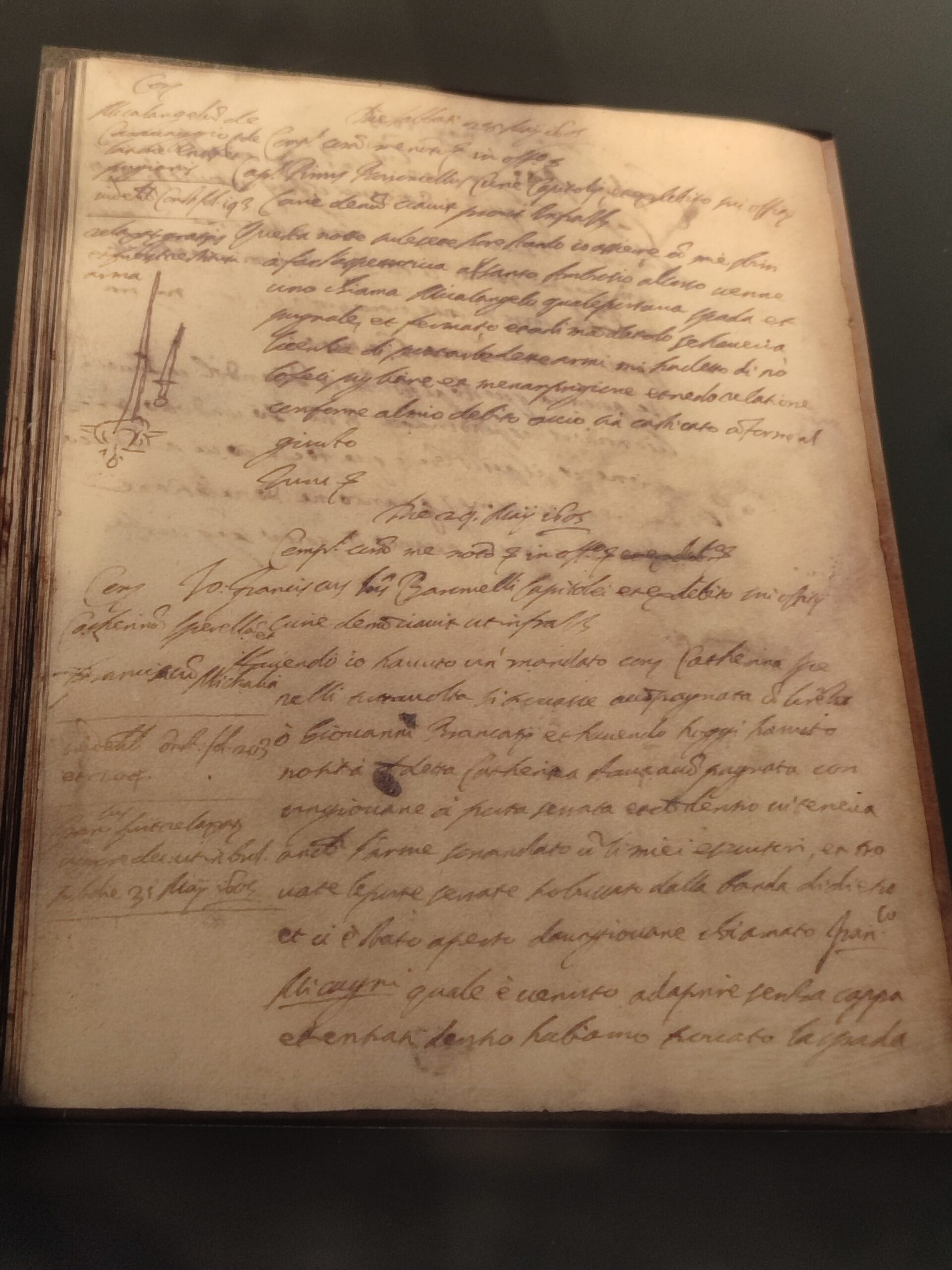

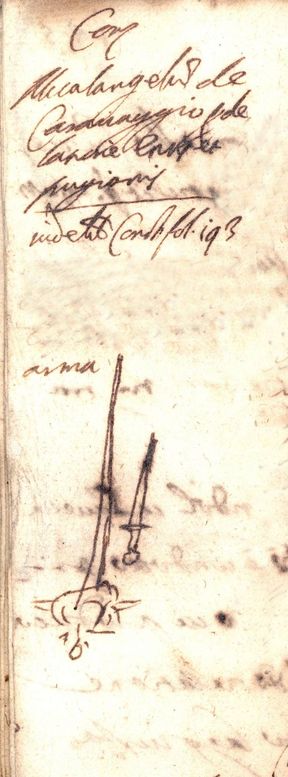

A Castel Sant’Angelo a Roma, nell’armeria inferiore della nota fortezza oggi utilizzata per percorsi espositivi, è conservata una spada e un pugnale con una copia del verbale di sequestro ai danni di Michelangelo Merisi da Caravaggio, avvenuto nella zona di SS Ambrogio e Carlo al Corso nella notte tra il 27 e il 28 maggio 1605 a Roma.

Accusato di porto non autorizzato di armi, Caravaggio venne tradotto al carcere di Tor di Nona per essere interrogato.

Furono i “birri” ad arrestarlo, oggi più noti con il nome di sbirri. I tutori dell’ordine all’epoca erano così chiamati per il colore rosso del loro mantello (rosso in latino birrus). L’indumento così colorato serviva per distinguere gli agenti preposti ai compiti di polizia. Questo perché nel ‘600 ancora non esistevano le divise. Il rosso poi era un colore che veniva spesso associato alla giustizia; anche i boia (come Mastro Titta), usavano un mantello rosso con annesso cappuccio durante le esecuzioni (conservato nel Museo del crimine di Via Giulia). Il mantello nero con il cappuccio integrale e i fori per gli occhi, sono una semplice invenzione cinematografica. Il cappuccio del boia al contrario era aperto sul viso, perché essendo il rappresentante, nonché il braccio esecutore della giustizia, doveva essere sempre ben riconoscibile da tutti.

Caravaggio non era né un nobile, né tantomeno un militare, dunque non poteva portare per la legge armi al seguito. Ma vantava la protezione di personaggi illustri e grazie a loro godeva di particolari privilegi. Tra i suoi protettori si annoverava la famiglia Colonna e il grande mecenate nonché cardinale Francesco del Monte, nella cui casa ( Palazzo Madama, oggi sede del Senato), Caravaggio fu ospitato e mantenuto insieme ad altri artisti.

Fermato ad un controllo, gli vennero così confiscate le armi e di conseguenza fu redatto un verbale correlato da una raffigurazione seppur semplice e rozza piuttosto chiara ed esaustiva del maltolto. Il verbale è datato 28 maggio 1605 (Tribunale criminale del senatore reg. 611, c. 145v dell’Archivio di Stato di Roma).

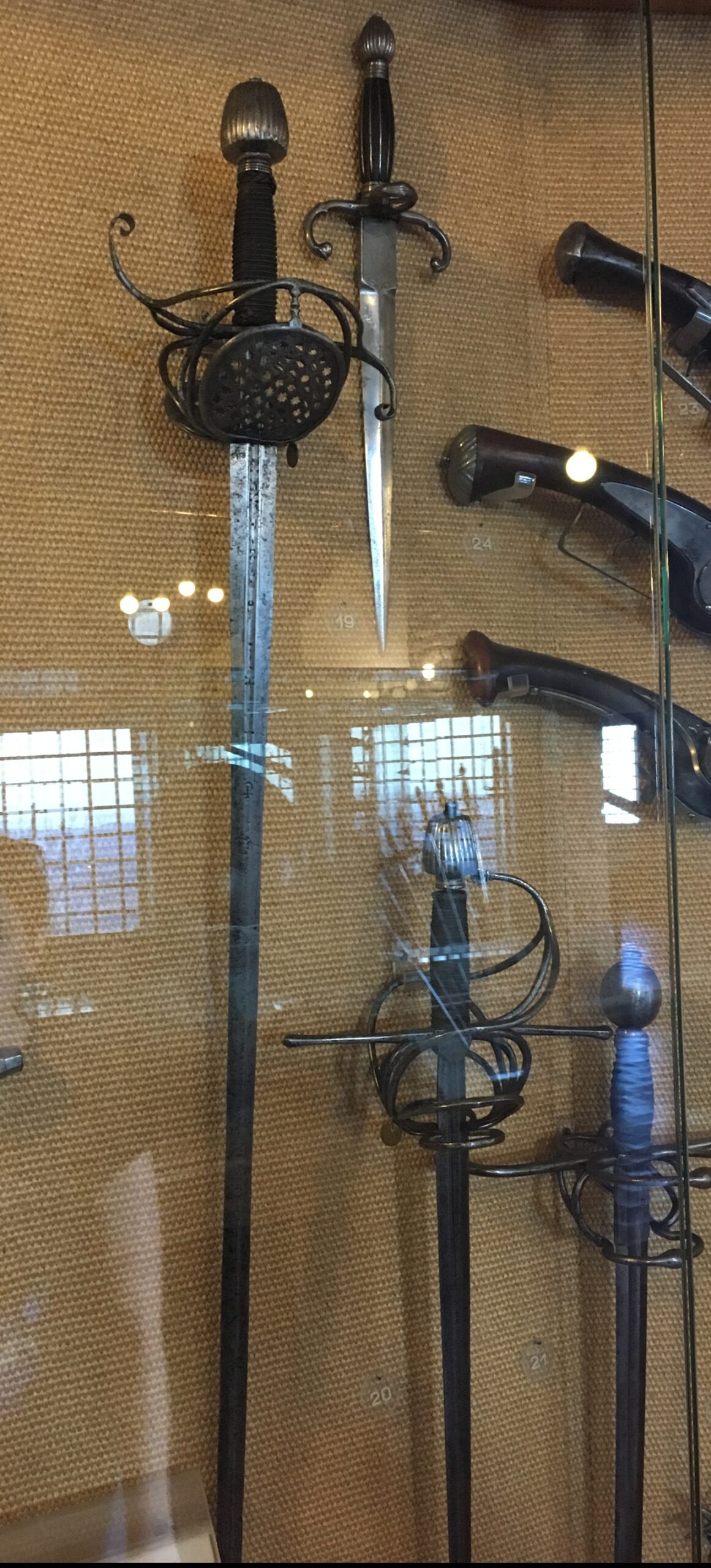

Si tratta di una spada e un pugnale come quelli qui esposti. La spada ha ancora le caratteristiche di quella da lato, ma comincia ad adottare gli stilemi di una striscia. Sulla didascalia nella teca che la espone, viene riportata proprio la dicitura “spada da lato”, che in realtà è un’ arma leggermente diversa e più antica. Ma nel modello esposto come già detto, compaiono alcune caratteristiche che poi si troveranno nella striscia.

Questo insolito nome deriva dalla forma molto sottile della lama (una lunga e sottile striscia alquanto affilata), adatta a sferrare a dispetto della spada da lato, soprattutto se non quasi esclusivamente colpi di punta. Una spada leggera, maneggevole, che presenta sull’ impugnatura oltre all’elsa (la barra trasversale posta tra lama ed impugnatura), delle anelle, anche queste come l’elsa atte a proteggere la mano, ma efficaci anche per parare i colpi degli avversari.

Questo insolito nome deriva dalla forma molto sottile della lama (una lunga e sottile striscia alquanto affilata), adatta a sferrare a dispetto della spada da lato, soprattutto se non quasi esclusivamente colpi di punta. Una spada leggera, maneggevole, che presenta sull’ impugnatura oltre all’elsa (la barra trasversale posta tra lama ed impugnatura), delle anelle, anche queste come l’elsa atte a proteggere la mano, ma efficaci anche per parare i colpi degli avversari.

Il pugnale, la daga o più appropriatamente la “mano sinistra”, è un arma di difesa ed offesa, usata insieme alla spada, sia per parare che per colpire. Anche questa era particolarmente affilata. Quella esposta presenta anche lei le caratteristiche anelle tipiche di questo periodo, pur già presenti nel XVI secolo. L’elso però invece che rettilineo come quello della spada, ha una forma ad “S”.

Queste due armi esposte e il disegno del verbale, confermano, almeno ad esperti e a profondi appassionati, il tipo di combattimento usato e conosciuto da Caravaggio, per altro tipico di questo periodo storico e diffuso in tutta Europa.

Queste due armi esposte e il disegno del verbale, confermano, almeno ad esperti e a profondi appassionati, il tipo di combattimento usato e conosciuto da Caravaggio, per altro tipico di questo periodo storico e diffuso in tutta Europa.

Il pittore era un abile schermidore, tanto da ferire gravemente Ranuccio Tomassoni, suo rivale in ribalderie romane, che poi morì dissanguato. Fatto che costò all’artista una condanna a morte per omicidio, dalla quale per sfuggire dovette nascondersi a Malta.

Qui, grazie ai suoi protettori, divenne un Cavaliere Servente o di Obbedienza dell’Ordine di Malta. Un grado più basso rispetto a quello di Cavaliere di Grazia e Devozione, rango riservato esclusivamente alla nobiltà.

A Malta Caravaggio dopo un periodo di tranquillità e di operosità artistica, entrò in lite con Giovanni Rodomonte Roero, un suo confratello maggiore, che rimase ferito in uno scontro armato con il pittore.

Dopo questa rissa, Caravaggio fu arrestato. Il suo gesto considerato molto grave, prevedeva l’estromissione dall’Ordine oltre che l’arresto. Ma misteriosamente Caravaggio riuscì a fuggire, sicuramente con l’aiuto di Costanza Colonna, del figlio Fabrizio Sforza e soprattutto del Gran Maestro Alof de Wignacourt, a cui aveva fatto uno stupendo ritratto e che probabilmente per questo si sentiva in debito con lui.

Dopo questa rissa, Caravaggio fu arrestato. Il suo gesto considerato molto grave, prevedeva l’estromissione dall’Ordine oltre che l’arresto. Ma misteriosamente Caravaggio riuscì a fuggire, sicuramente con l’aiuto di Costanza Colonna, del figlio Fabrizio Sforza e soprattutto del Gran Maestro Alof de Wignacourt, a cui aveva fatto uno stupendo ritratto e che probabilmente per questo si sentiva in debito con lui.

La cella o meglio la “buca” in cui fu imprigionato l’artista nel carcere de La Valletta nel forte Sant’Angelo, non aveva uscite, era una sorta di profondo pozzo in cui il prigioniero veniva calato con una fune o una scala. Impossibile fuggire senza un aiuto, lo stesso aiuto che poi lo avrebbe portato in Sicilia.

Da queste armi e dai vari ferimenti che Caravaggio regalò ai suoi rivali, noti grazie a denunce e verbali, ne consegue, anche se le fonti non lo riportano, che Caravaggio fosse un abile combattente formatosi sotto l’egida di un bravo maestro d’armi.

Una recente ipotesi poi, ritiene che Caravaggio tra il 1592 e il 1596, periodo in cui non si registrano notizie su di lui, abbia militato in Ungheria tra le fila dell’Impero Asburgico contro l’Impero Ottomano. È solo una teoria, ma le capacità schermistiche, le conoscenze tecniche in ambito marziale, la sua preparazione e il bellicoso coraggio, potrebbero così spiegarsi attraverso le esperienze acquisite sul campo di battaglia.

La tecnica che vede queste due armi accoppiate era già nota nel XVI secolo: la spada veniva esclusivamente impugnata con la mano destra e il pugnale, come sottolinea anche il suo nome “mano sinistra” con la sinistra. Questa impostazione consolidata e rodata, è un’eredità tramandata dal combattimento antico; quando la mano sinistra imbracciava esclusivamente lo scudo (in questo caso sostituito dal pugnale), mentre la destra era impegnata per brandire la spada.

La tecnica che vede queste due armi accoppiate era già nota nel XVI secolo: la spada veniva esclusivamente impugnata con la mano destra e il pugnale, come sottolinea anche il suo nome “mano sinistra” con la sinistra. Questa impostazione consolidata e rodata, è un’eredità tramandata dal combattimento antico; quando la mano sinistra imbracciava esclusivamente lo scudo (in questo caso sostituito dal pugnale), mentre la destra era impegnata per brandire la spada.

Questa solo ed esclusivamente impugnata con un’unica mano (le spade da due mani compaiono solo dopo la metà del XIV secolo in poi, come confermano codici ed iconografie, ormai quasi completamente scomparse nel XVII ).

Tutte le formazioni militari dall’ antichità al medioevo per dare compattezza alle loro schiere prevedevano questo assetto. I mancini, che altrimenti per natura avrebbero imbracciato le armi al contrario, erano addestrati e formati ad operare esclusivamente come destrimani. Cosa essenziale per non creare punti scoperti e dunque deboli nello schieramento.

Tutte le formazioni militari dall’ antichità al medioevo per dare compattezza alle loro schiere prevedevano questo assetto. I mancini, che altrimenti per natura avrebbero imbracciato le armi al contrario, erano addestrati e formati ad operare esclusivamente come destrimani. Cosa essenziale per non creare punti scoperti e dunque deboli nello schieramento.

Questo elemento va chiarito e non deve dare adito a dubbi, causati dall’anti storicità promossa da alcuni documentari e film, che propongono spesso e volentieri combattenti mancini o che brandiscono spade concepite per essere impugnate con un’unica mano, usate invece inverosimilmente con due. L’impugnatura come quella qui fotografata, evidenzia come non ci sia spazio per una seconda mano, tanto meno sarebbe utile sovrapporle. In combattimento poi si rivelerebbe scomodo inficiante e pericoloso.

La striscia poi, è un’arma che veniva utilizzata prettamente per colpi di punta, anche qui i codici schermistici dell’epoca sono piuttosto chiari in merito, basta consultarli.

La striscia poi, è un’arma che veniva utilizzata prettamente per colpi di punta, anche qui i codici schermistici dell’epoca sono piuttosto chiari in merito, basta consultarli.

Quando si impugnava la sola spada invece, si manteneva una posta (posizione) fortemente defilata, dove la gambe rimanevano una dietro all’altra, similmente alla scherma sportiva odierna. Il piede e la gamba destra flessa erano avanzati, mentre la sinistra rimaneva in linea arretrata. Una tecnica concepita non prima del Cinquecento, in opposizione a quella medievale, che prevedeva al contrario, l’avanzamento del sinistro ed una postura più eretta, simile a quella dei pugili o dei lottatori, più efficace per caricare i colpi con il braccio destro).

Questa nuova tecnica permetteva però di effettuare degli affondi per tirare stoccate, possibili grazie anche al peso dell’arma, più leggera e più lunga rispetto a quelle medievali.

Una posizione particolarmente defilata offriva poi all’avversario un’ area del corpo limitata, soprattutto se era munito di un arma da fuoco.

Va ricordato che in questa epoca (fino agli inizi del 1800), le armi da fuoco non avevano la canna internamente rigata ad andamento elicoidale, bensì liscia. Dunque il proietto quando veniva sparato non avvitandosi su se stesso impattando con l’aria, seguiva una traiettoria piuttosto imprecisa. Dunque una posizione defilata aumentava le possibilità di essere mancati.

La posizione di guardia, quando si usavano le due armi accoppiate invece diveniva frontale, lo schermidore sporgeva il busto in avanti, con le braccia armate protese verso l’avversario, le gambe poste una dietro l’altra ma più divaricate. Seppure il codice dell’anonimo bolognese non fa differenza e lascia libero il combattente di porre la gamba destra o sinistra in avanti, generalmente in questi periodi si antepone sempre la destra.

La posizione di guardia, quando si usavano le due armi accoppiate invece diveniva frontale, lo schermidore sporgeva il busto in avanti, con le braccia armate protese verso l’avversario, le gambe poste una dietro l’altra ma più divaricate. Seppure il codice dell’anonimo bolognese non fa differenza e lascia libero il combattente di porre la gamba destra o sinistra in avanti, generalmente in questi periodi si antepone sempre la destra.

Gli spostamenti erano ben lontani da quelli previsti dalla scherma moderna, erano liberi ed effettuati in ogni direzione per poter aggirare l’avversario.

Si poteva colpire qualsiasi parte del corpo, ma ovviamente si prediligevano i punti vitali, per avere la meglio sul rivale. Questo perché a dispetto di quanto proposto dal cinema, i duelli duravano solitamente una manciata di secondi.

Ma torniamo a Caravaggio. Non era la prima volta che veniva fermato per dei controlli, denunce o arresti, tanto che il 18 novembre del 1604: “Alle cinque hore de notte”, il luogotenente Sacripante fermò Caravaggio perché si accorse che era armato. L’artista esibì però la sua licenza, ma stufo dei continui controlli, nonostante fosse ritenuto in regola, aggredì verbalmente il birro esclamando: “Ho in culo te e quanti par tui si trovano”. Non ce l’aveva con il povero Sacripante, ma con tutta la sua categoria. In seguito a questo insulto, Caravaggio fu tradotto al carcere di Tor di Nona. Sappiamo che il pittore era noto per i suoi continui ed esagerati eccessi d’ira, che gli procurarono non pochi problemi giudiziali.

Il 28 maggio 1605 come già detto, l’artista venne arrestato per detenzione di armi dal capitano Pino, che lo trovò in possesso di una spada e un pugnale. Stavolta non aveva alcuna licenza cartacea con sé. Affermava però di essere stato autorizzato verbalmente dal Governatore di Roma, il monsignor Benedetto Ala di Cremona in persona, il quale disse : “haveva ordinato al barigello (bargello: la caserma di polizia con carceri annesse dell’epoca) et i suoi caporali che mi lasciassero stare”.

Evidentemente l’ordine del Governatore non era stato comunicato al Corpo di polizia, o era stato ignorato, o forse dopo le continue risse e ferimenti, semplicemente non gli era stato più concesso e dunque mentendo, Caravaggio circolava con esse abusivamente. Non possiamo saperlo.

Le armi qui esposte portano con loro il segno dei tempi, ma conservano anche il loro fascino immutato, anche perché se non le stesse, sono simili a quelle possedute e usate da uno dei più grandi artisti dell’epoca.

Le armi qui esposte portano con loro il segno dei tempi, ma conservano anche il loro fascino immutato, anche perché se non le stesse, sono simili a quelle possedute e usate da uno dei più grandi artisti dell’epoca.

In conclusione, sorgono dei dubbi, le due armi hanno un’estetica differente, sul verbale poi anche se indicativo, l’elsa del pugnale è disegnato dritto e non ad “S” come quello esposto. Solitamente queste armi essendo realizzate per essere usate insieme, avevano un’estetica equivalente, anche il manico della spada poi è differente da quello del pugnale.

In un altro verbale che vedeva Caravaggio moroso per il mancato pagamento dell’affitto alla sua padrona di casa Prudenzia Bruni sita in vicolo San Biagio (che oggi si chiama vicolo del Divino Amore), tra l’elenco dei suoi beni contenuti nell’appartamento, risultavano tra le sue cose più di una spada e di un pugnale. Anche questo è indicativo, ma potrebbe spiegare la differenza delle due armi esposte. Anche se le esposizioni museali confermano quanto detto prima, e cioè che queste armi rispettavano sempre lo stesso stile artistico ed estetico.

Queste diversità potrebbero essere spiegate perché Caravaggio possedeva più coppie di queste armi e non è detto che tra loro rispettassero gli stessi canoni, ma sarebbe un po’ come andare con due scarpe differenti ai piedi solo perché se ne posseggono in casa diverse paia.

Nel 1600 poi era molto diffusa la striscia, questa arma non lo è, anche se sicuramente è un pezzo interessante, perché ne rappresenta una bella variante tra spada da lato e striscia. Un’arma in evoluzione, di passaggio, una via di mezzo tra le due.

Ora, non sapendo chi ha allestito la teca e che competenze abbia in oplologia (materia che studia le armi ed il loro uso), non sappiamo quanto questa spada possa essere almeno per lo studioso un facsimile di quella posseduta dal pittore.

Diciamo che la didascalia è volutamente ambigua e che per “spada caravaggesca”, come riportato, non si voglia però dire che sia appartenuta proprio a Caravaggio. Anzi, più probabilmente è stata qui esposta esclusivamente per accompagnare il verbale illustrato, o forse più probabilmente, perché la spada “caravaggesca” in questione, è molto simile a quella dipinta da Caravaggio sul quadro “La Buona Ventura”.

Diciamo che la didascalia è volutamente ambigua e che per “spada caravaggesca”, come riportato, non si voglia però dire che sia appartenuta proprio a Caravaggio. Anzi, più probabilmente è stata qui esposta esclusivamente per accompagnare il verbale illustrato, o forse più probabilmente, perché la spada “caravaggesca” in questione, è molto simile a quella dipinta da Caravaggio sul quadro “La Buona Ventura”.

Come ultima cosa va ricordato che Caravaggio prendeva spesso spunti dal passato, questo lo si nota negli abbigliamenti proposti nei suoi dipinti e anche nelle armi ritratte, che rievocano aspetti che ricordano quelli a cavallo tra il XV e il XVI secolo.

Scrivi a: redazione@viviroma.tv