Finalmente riesco a visitare le ultime tre stanze del Palazzo Venezia, quelle che conservano una bella collezione di armi e armature medievali.

È strano che Roma, città ricca di storia, non abbia un suo museo dedicato alle armi medievali. Quest’area era chiusa da più di vent’anni, così come quella di Castel Sant’Angelo. Furono riaperte solo sporadicamente in concomitanza con qualche evento.

L’ultimo risale a qualche anno fa per la mostra “Armi e potere” (2018), che si sviluppava in due parti, una a Castel Sant’Angelo e l’altra qui a Palazzo Venezia. Una bella ed interessante mostra ricca di reperti, nonché di qualche piccola imprecisione sulle tabelle informative.

Va detto che spesso e volentieri, mi rincresce dirlo, nei musei ci sono pannelli con spiegazioni contenenti degli errori, anche grossolani. Questo perché l’oplologia, ovvero la branca che si interessa delle armi e del loro uso, non è collegata agli studi antichi.

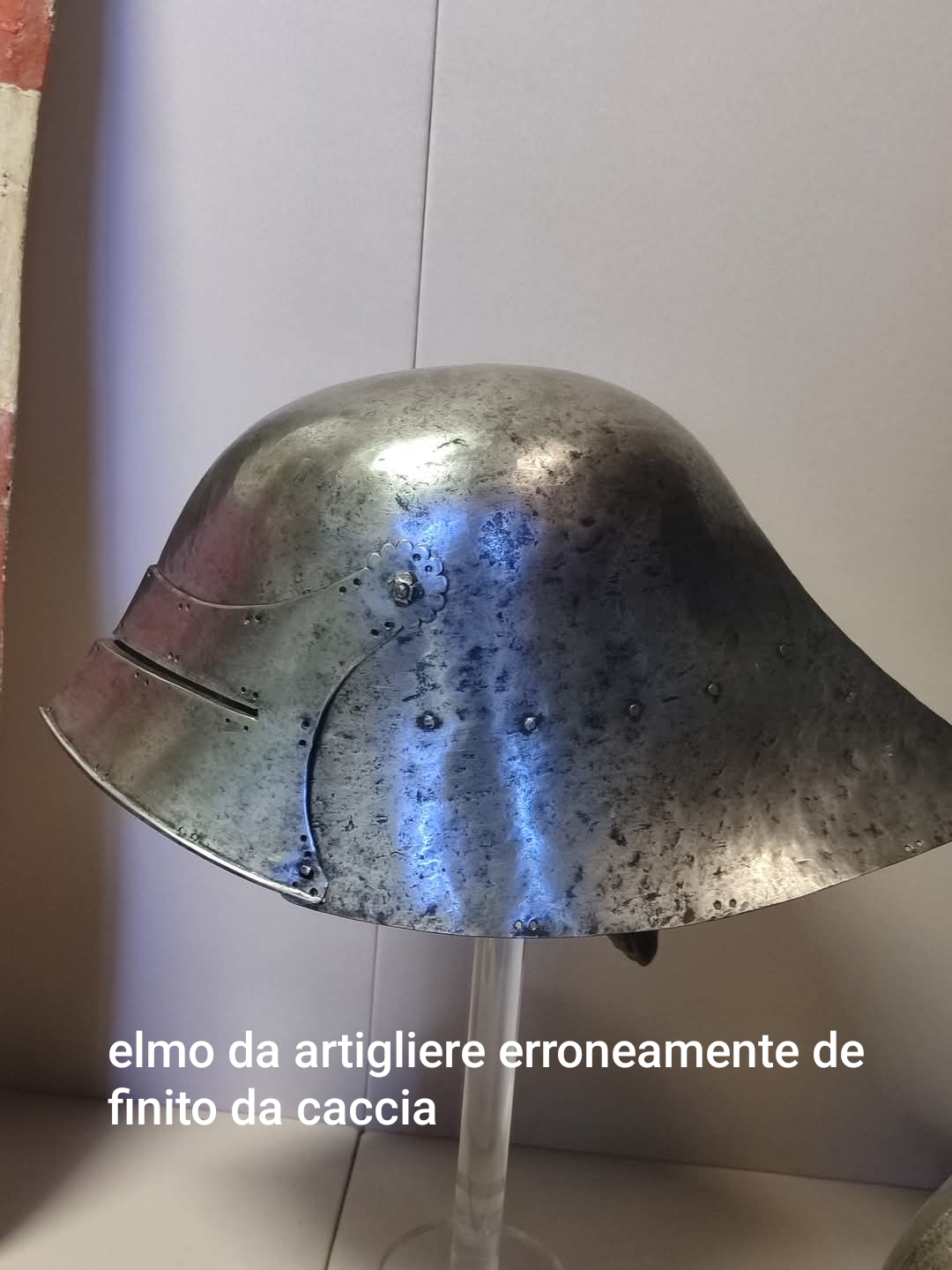

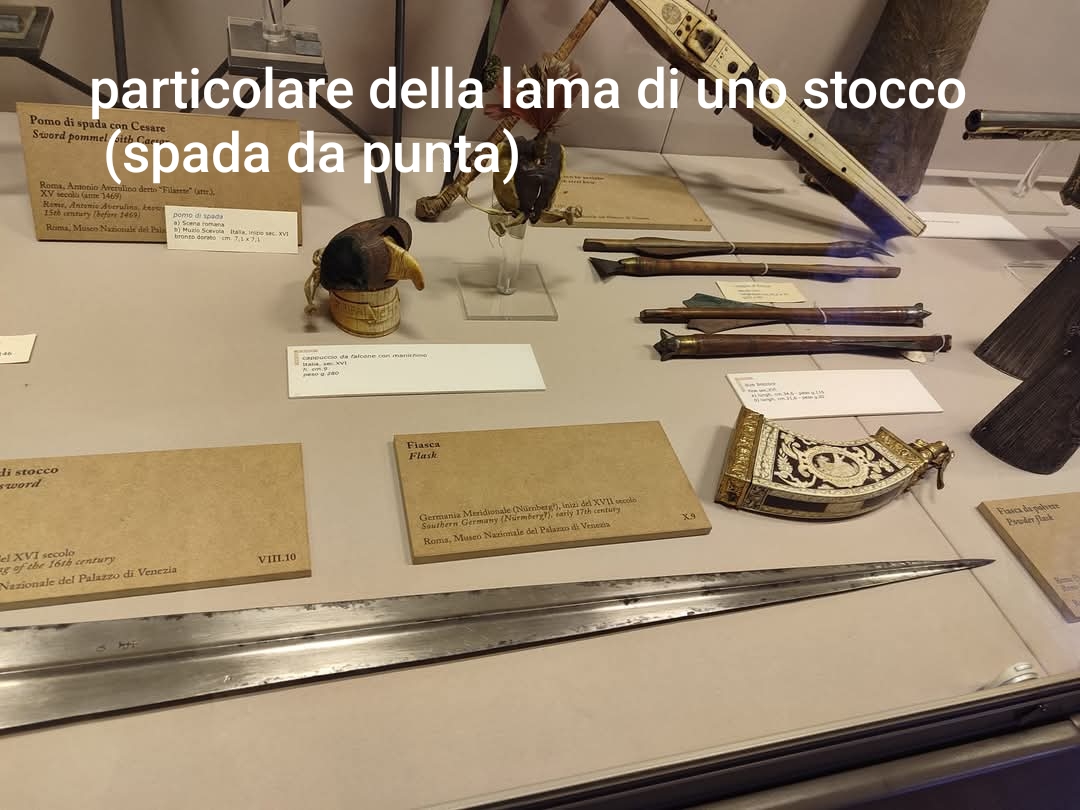

Ecco che allora un salletto tedesco da artigliere (un elmo gotico) diventa un elmo da caccia; uno stocco, ovvero una spada prettamente utilizzata per tirare colpi di punta (stocco/ stoccata), non si sa perché diventa una “spada non adatta ai colpi di punta”.

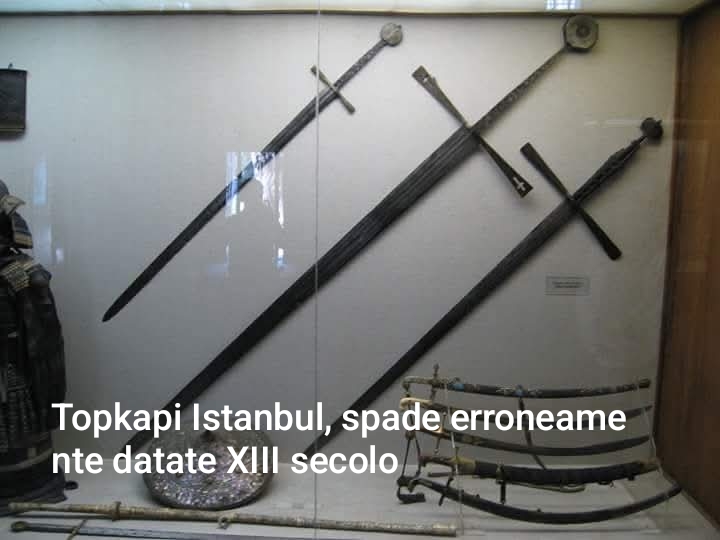

Mentre una spada particolarmente decorata ed affilata diventa semplicemente una spada da cerimonia o da parata solo perché estremamente bella e curata; uno spadone da due mani di chiara fattura cinquecentesca come quella esposta al Topkapi di Istanbul, diventa inspiegabilmente un’arma del XIII secolo.

Un periodo storico in cui la metallurgia non era ancora in grado di realizzarla. Basterebbe guardare le iconografie dell’epoca per notarne l’imbarazzante assenza. E poi tante altre scempiaggini, come gli archi montati al contrario, spade presentate dalle guide dall’ inimmaginabile peso di 20 kg e via dicendo.

In questi giorni purtroppo la sala è nuovamente chiusa per restauri, aspettiamo la fine dei lavori per godere di nuovo degli interessanti pezzi conservati al suo interno ed esposti in un giusto ordine cronologico.

In una teca per esempio è ben rappresentata l’evoluzione dell’ elmo, dal più antico al più recente, rispettando correttamente i diversi gradi di evoluzione.

Ci sono poi delle balestre con gli appositi congegni di ricarica, uno detto “piede di capra” perché la sua forma ricorda molto la zampa di questo mammifero, l’altro un vero e proprio crick, molto simile ai pedali di una bicicletta. Questo perché balestre di questo tipo sono molto potenti, hanno un teniere molto resistente (arcone), impossibile da caricare a mano.

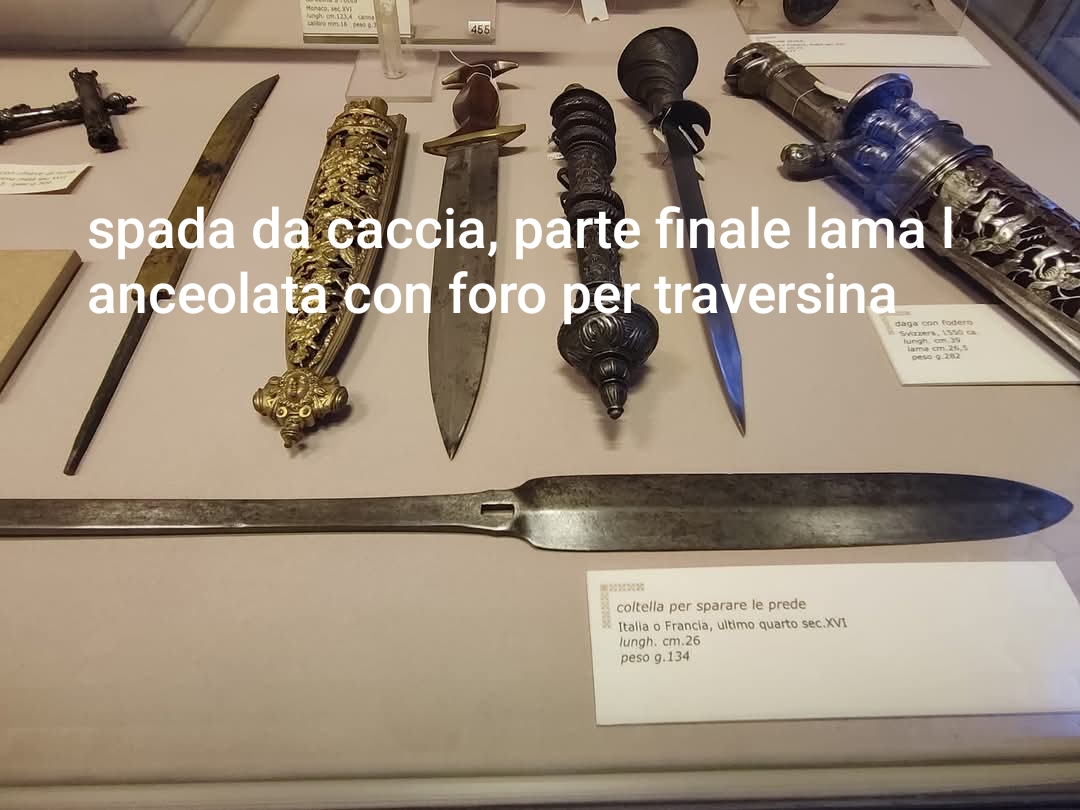

C’è poi esposta una spada in arme, un’ arma nata per la caccia, che verrà poi usata con i dovuti accorgimenti, anche nei duelli giudiziari.

A tutti gli effetti è una spada, ma che termina con un insolita forma a foglia lanceolata. Trasversalmente ha un foro in cui veniva posta una piccola traversina (qui non presente), che serviva a bloccare l’ animale una volta infilzato. Parliamo di animali come il cinghiale, l’ orso e il lupo, che per istinto quando colpiti tendono ad avventarsi contro il cacciatore.

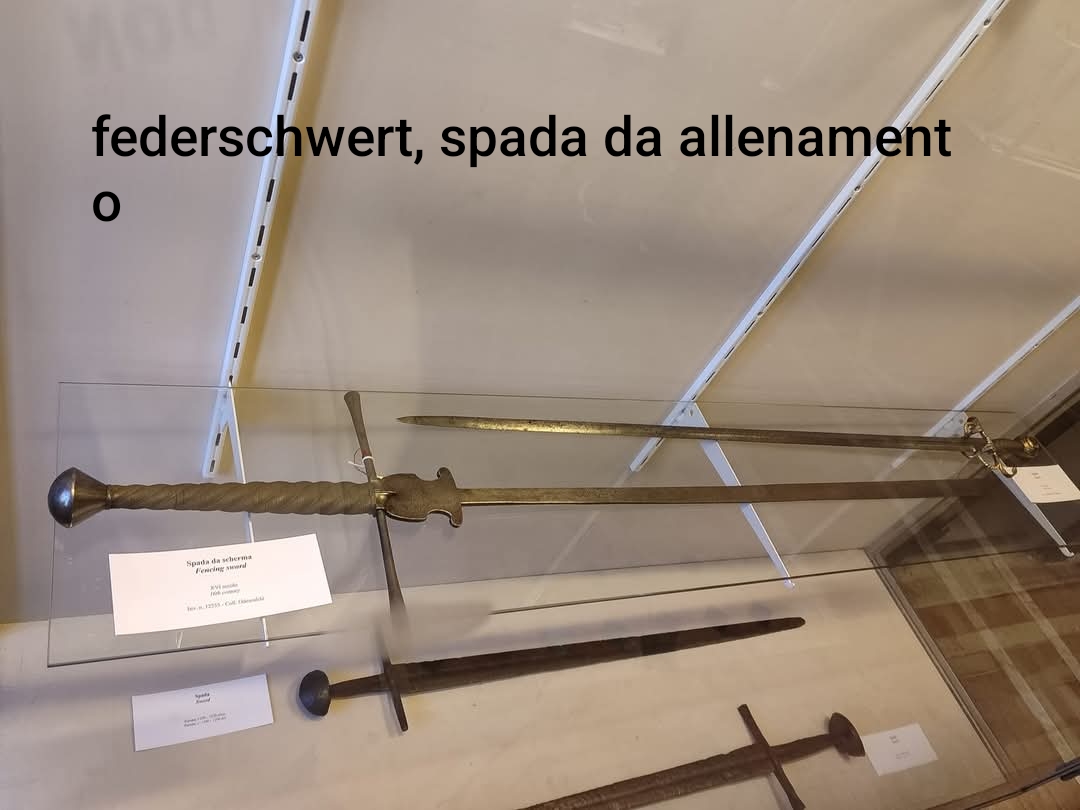

C’è poi una federschwerth, una spada da allenamento, anche questa utilizzata affilata nei i duelli. Questo esemplare non presenta affilatura ed è chiaramente stata utilizzata per la pratica schermistica e l’allenamento.

Alla base della lama c’è un vistoso ricasso propedeutico per le parate dei colpi avversari. Generalmente queste armi venivano ricavate da spade usurate, una volta rastremate e dunque non più taglienti, venivano spuntate ed usate in tutta sicurezza per fare pratica.

Interessante il fusetto, quello che poi erroneamente viene confuso con lo stiletto, che appare solo dopo il Settecento al fianco degli ufficiali come pugnale.

Si tratta in realtà di un regolo per posizionare l’artiglieria, infatti presenta una scala graduata su quella che è ritenuta la lama. In caso di attacco da parte del nemico alla postazione, questa poteva diventare un arma da punta, o essere spezzata nel regolatore graduato per il tiro dal cannone e renderlo così inutilizzabile.

Si tratta in realtà di un regolo per posizionare l’artiglieria, infatti presenta una scala graduata su quella che è ritenuta la lama. In caso di attacco da parte del nemico alla postazione, questa poteva diventare un arma da punta, o essere spezzata nel regolatore graduato per il tiro dal cannone e renderlo così inutilizzabile.

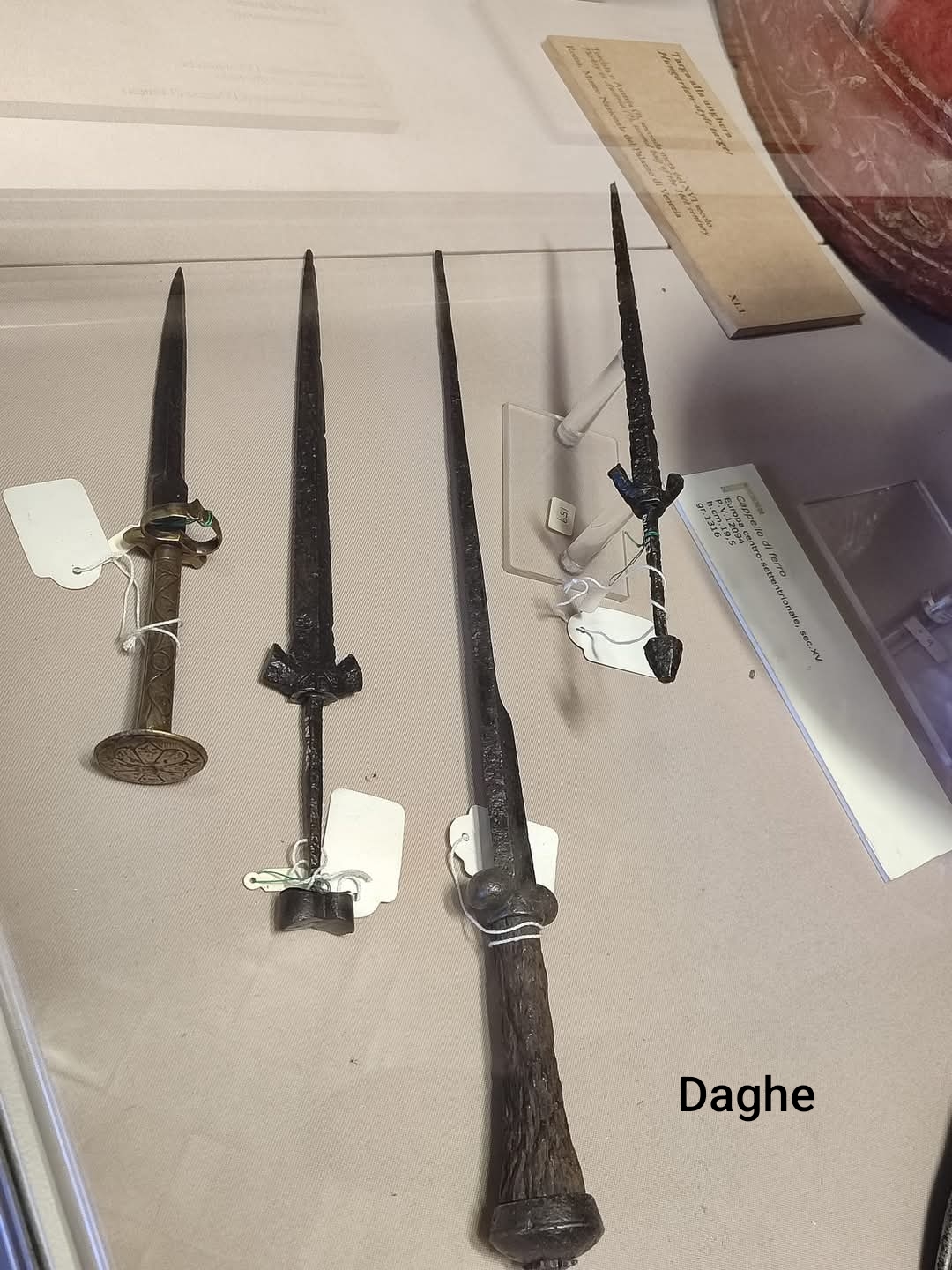

All’occorrenza dicevamo, veniva usato come arma da punta, così come la daga, come sempre erroneamente viene chiamato il gladio e la spada (spatha) romana.

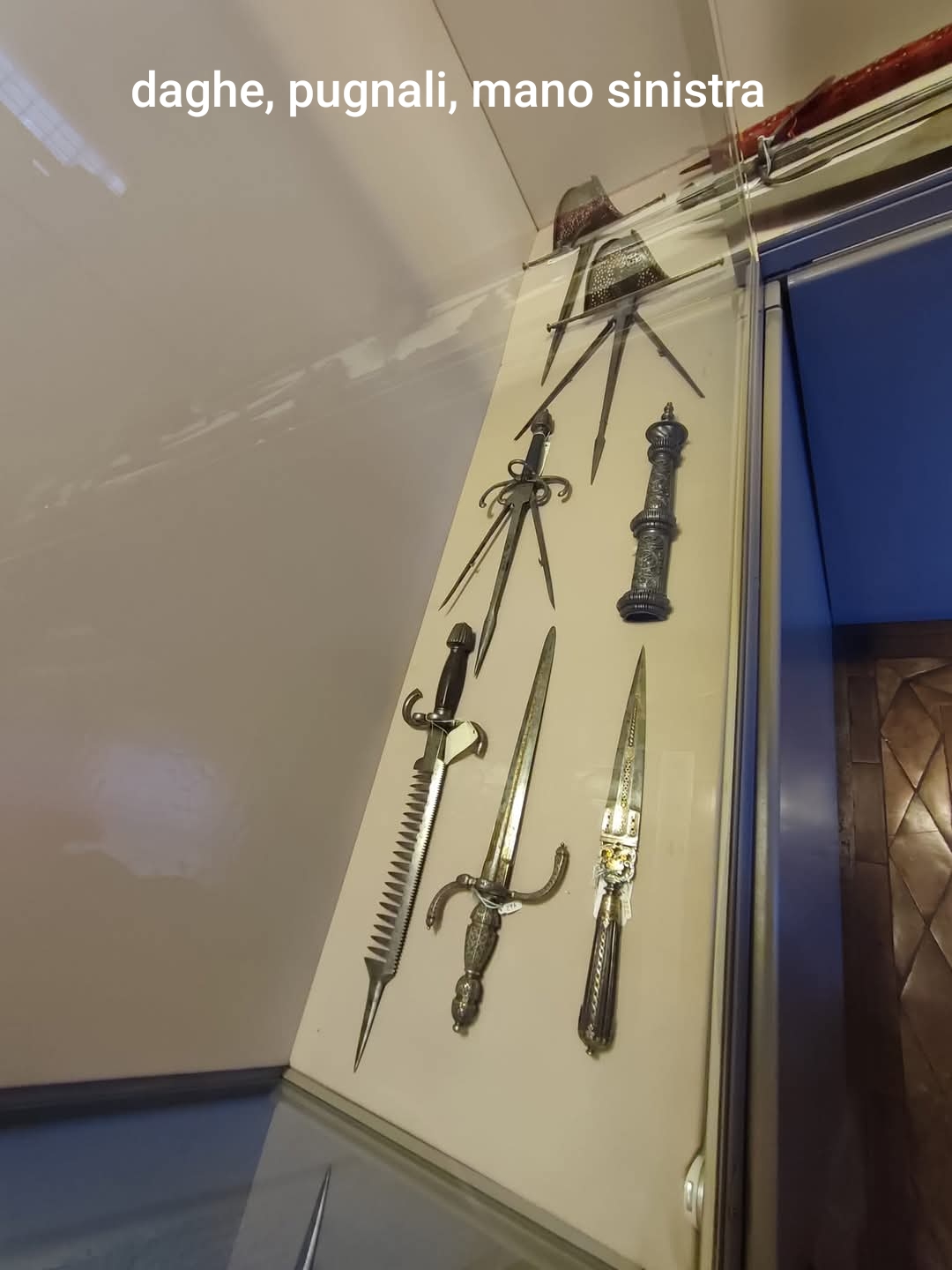

La daga è in realtà un pugnale usato solo ed esclusivamente per tirare colpi di punta perché non affilata. Molto usata nel medioevo (basilarda nell’alto medioevo, poi daga dal ‘300 circa in poi). L’avevano anche i romani, simile al loro pujo. Ce ne sono vari esemplari esposti: a rondelle, a rognoni, a orecchie… tutte appartenenti al periodo medioevale.

Nell’esposizione si trovano anche quelle più “recenti”, usate tra il Cinquecento e il Seicento, come la “cinquedea” e la “mano sinistra”, così chiamata perché esclusivamente impugnata da questa mano, visto che la destra era espressamente usata per brandire la spada. Questo accade almeno fino alla fine del Seicento quando non “esistevano” i mancini, ovvero chi lo era veniva obbligato ad essere destrimano.

C’è poi una bella collezione di pregiate armature: gotiche, massimine, milanesi, veneziane… e sono esposti anche scudi o rotelle in legno o in ferro; molto belli i pavesi, trattasi di grandi scudi rettangolari stondati utilizzati dai balestrieri per proteggersi durante la ricarica della loro arma. Sono dipinti e molto appariscenti.

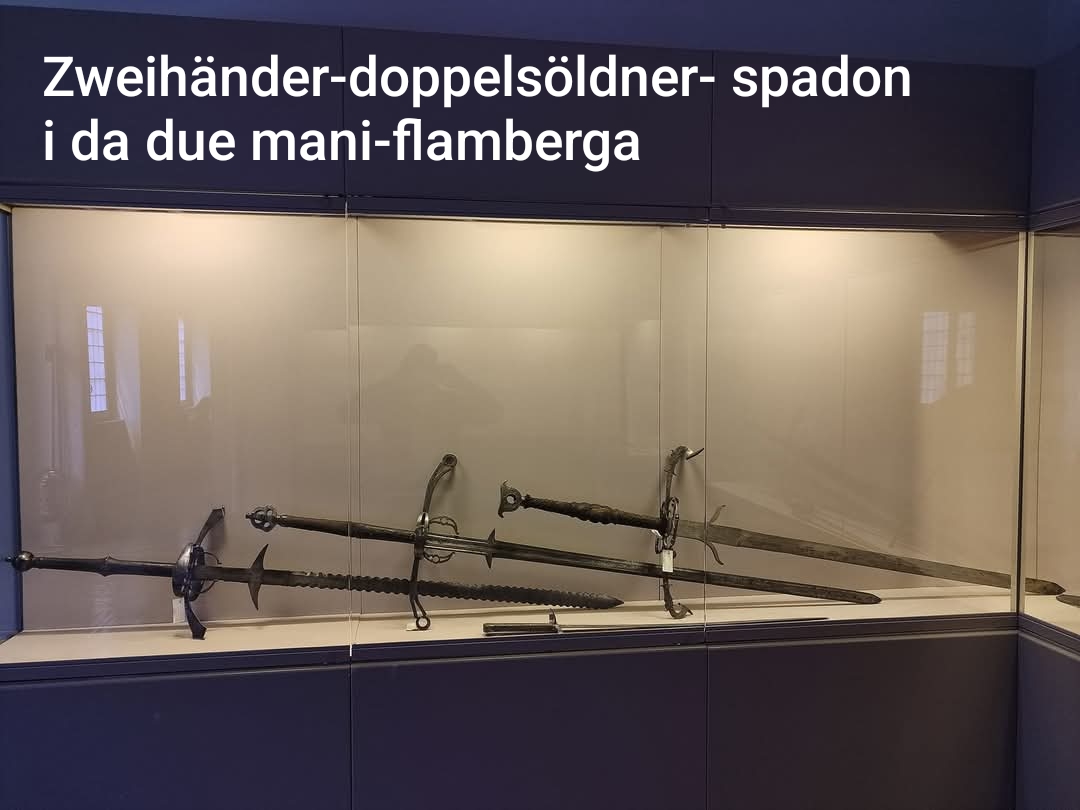

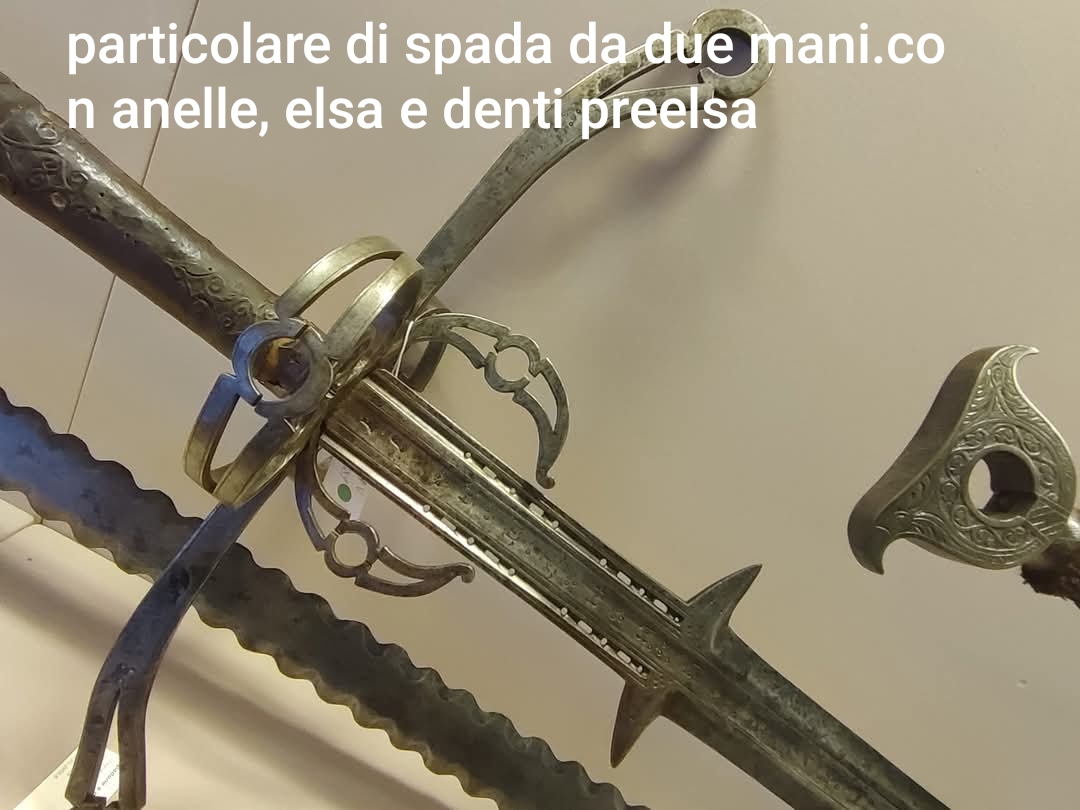

Stupendi gli spadoni da due mani, alcuni presentano una lama flambergata, ovvero a forma di fiamma, con dei pre-elsi, una sorta di denti ricavati dalla lama atti ad intercettare il colpo dell’arma nemica inastata ( arma in asta : elemento offensivo in ferro montato su un’asta di legno), prima di raggiungere l’elsa e proteggendo così più efficacemente le mani, già comunque riparate dalle “anelle” posizionate sopra l’impugnatura. Anelle, ricassi e pre elsi sono elementi tipici delle spade del tardo Quattrocento e del Cinquecento.

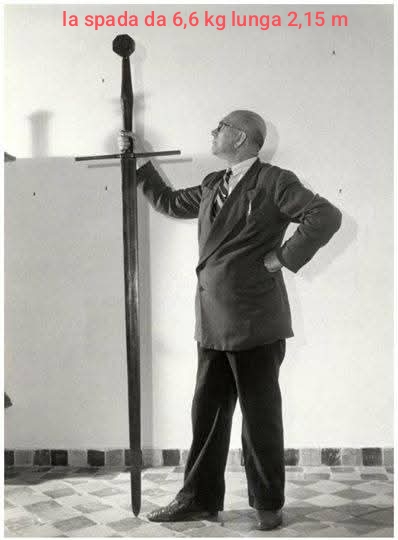

Gli spadoni da due mani sono generalmente molto lunghi, solitamente da terra arrivano almeno all’ ascella di chi le usava, almeno questo era uno dei metodi per misurarle riportato su qualche codice antico. Altre superano addirittura l’altezza di un uomo.

Quella più grande esposta è lunga circa 1,90, ha la lama molto sottile, affilata e forbita. Solitamente queste spade avevano un peso che oscillava tra i 3 e i 5 kg, ben lontane dai 20 kg vaticinati da alcune saccenti guide.

C’è però un esemplare esposto in un museo olandese che arriva a superare i 2,15 metri di altezza e i 6,6 kg di peso. Sicuramente si tratta di un pezzo unico e chi la brandiva doveva essere molto prestante ed alto. Il nome in tedesco di quest’arma è “doppelsöldener” o “doppio soldo”, perché il mercenario che si arruolava possedendo quest’arma veniva pagato il doppio.

La spada da due mani che brandivano i tedeschi era anche conosciuta come “zweihänder”, appunto “due mani”.

Queste armi si diffondono tra i mercenari germanici chiamati lanzichenecchi per poi diffondersi in tutta Europa. All’inizio si suppone servissero per fronteggiare e spezzare le picche dei loro rivali di sempre: gli svizzeri, che si chiudevano in formazioni molto serrate ed altrimenti impenetrabili che ricordano un porco spino.

Queste armi si diffondono tra i mercenari germanici chiamati lanzichenecchi per poi diffondersi in tutta Europa. All’inizio si suppone servissero per fronteggiare e spezzare le picche dei loro rivali di sempre: gli svizzeri, che si chiudevano in formazioni molto serrate ed altrimenti impenetrabili che ricordano un porco spino.

Non erano molto adatte alla mischia, infatti questi mercenari erano forniti anche di una spada più corta, come quella qui esposta, chiamata “katzbalger”.

Qualche storico ritiene erroneamente che il nome derivi dal fatto che questa venisse “provata” squartando un gatto e che poi il suo fodero fosse ricoperto della pelle di questo animale…

La traduzione letterale in italiano dal tedesco “squarta gatti” può confondere, perché in tedesco più correttamente significa “zuffa tra gatti”, un riferimento a quella che era la mischia durante la battaglia.

Lo spadone era comunque ben utilizzato per rompere lo schieramento avversario, ma poteva ancora essere utile per tenere a distanza più nemici contemporaneamente.

Il soldato lo roteava intorno a se impedendo l’avvicinarsi di chiunque o avanzando facendosi spazio. Insomma ci sarebbe ancora molto da dire, perché l’esposizione conserva anche altri reperti che si spingono in epoche diverse anteriori e posteriori e che ovviamente hanno tecniche di uso diverse.

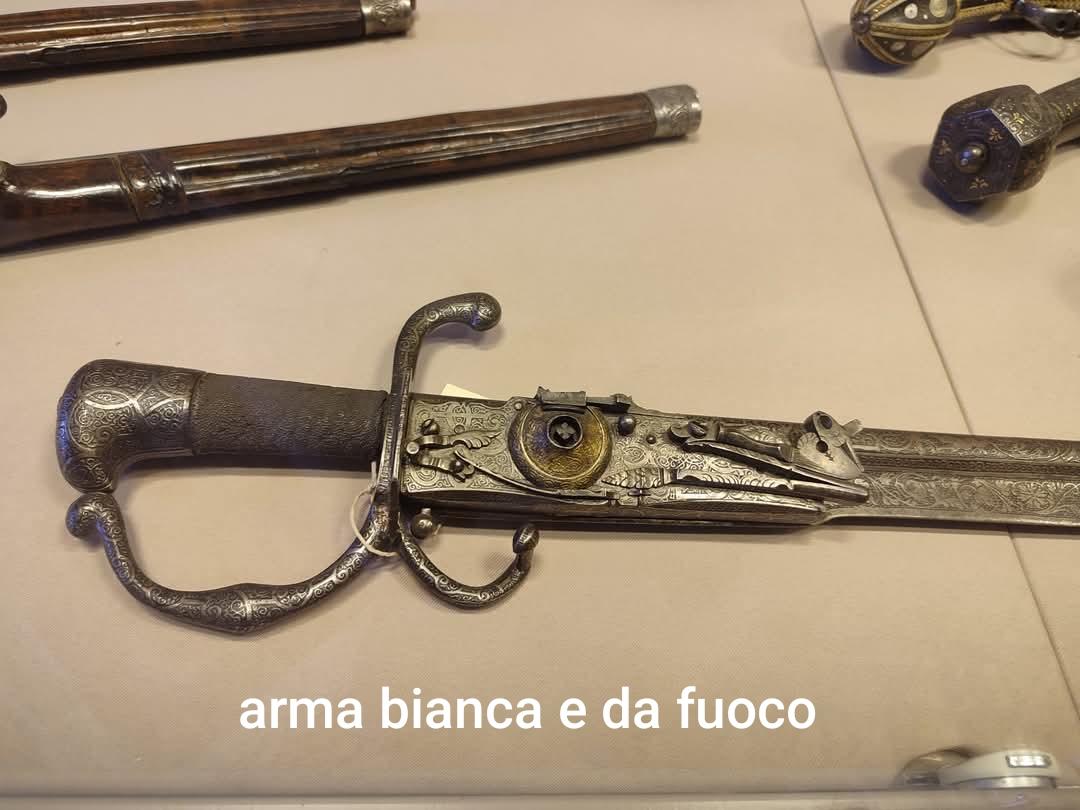

Stupendi i fucili, gli archibugi, i moschetti e le pistole per ciò che concerne le armi da fuoco. Alcune conservano la forma di armi bianche, perché avendo un unico colpo a disposizione, venivano poi utilizzate come tali. Tante anche le armi in asta, come alabarde, picche, partigiane, azze, falcioni, ronconi…

Un’altra chicca è una bella brigantina, si tratta di una particolare armatura diffusasi tra il XIV e il XVI secolo. Esternamente era come un gilet e il suo tessuto era simile al velluto, all’interno aveva delle scaglie sovrapposte in metallo molto protettive e ribattinate (fissate con ribattini) sull’esterno.

Questa armatura permetteva rispetto a quella rigida, una migliore mobilità del busto.

Come dicevo le cose ancora da dire sono molte… avrete capito che la mostra vale una visita, anche perché il museo è grande e offre anche altre cose molto interessanti da vedere, senza parlare del palazzo, costruito tra il 1455 e il 1467 su commissione del cardinale veneziano Pietro Barbo, che in seguito diventerà papa con il nome di Paolo II. Il palazzo poi è ben noto per il suo balcone, usato dal duce per i suoi proclami.

Scrivi a: redazione@viviroma.tv