Concludiamo il nostro viaggio con le ultime sale del Castello

La Sala Paolina

Fu Paolo III il papa della Controriforma che organizzò la risposta della Chiesa di Roma alla Riforma protestante luterana.

La stanza è una sala di rappresentanza dell’appartamento del papa, il luogo dove riceveva i suoi ospiti, per questo motivo è molto sfarzosa, perché doveva comunicare visivamente la potenza della Chiesa di Roma.

Le decorazioni furono eseguite tra il 1545 e il 1547 da Perin del Vaga, Pellegrino Tibaldi e Girolamo Siciolante.

Le decorazioni furono eseguite tra il 1545 e il 1547 da Perin del Vaga, Pellegrino Tibaldi e Girolamo Siciolante.

Sulla volta appaiono lo stemma di Paolo III ed alcuni episodi della vita di Alessandro Magno, che alludono al nome del papa Alessandro Farnese. Sulle pareti più lunghe si alternano delle nicchie che rappresentano le virtù cardinali poste in grandi riquadri monocromatici, di seguito ancora storie di Alessandro.

Sulle pareti brevi dominano tondi con vicende di San Paolo, illustrazioni che vogliono onorare il papa e le figure di Adriano e di San Michele Arcangelo. Posti sotto la figura di San Michele si vedono due babbuini, qui ritratti in ricordo di un dono portato al papa da ambasciatori stranieri.

Sala di Amore e Psiche

Questa era la camera da letto dell’appartamento costruito da Paolo III nel 1540. Qui è rappresentata la favola di Amore e Psiche come la racconta Apuleio nell’Asino d’oro. Amore inviato dalla madre Venere per punire Psiche, decide invece di sposarla facendole promettere che non avrebbe mai provato a guardarlo in volto per scoprirne l’identità. Psiche però violò la promessa fatta allo sposo e per redimersi fu costretta a superare una serie di prove inflittele dagli dei. Paradossalmente la favola pagana, è stata scelta perché durante il Rinascimento venne reinterpretata in chiave cristiana.

Psiche infatti è la personificazione dell’anima (in greco psiche significa appunto anima) e le prove a cui fu sottoposta, rappresentano in questa chiave proprio il percorso di elevazione spirituale verso la salvezza.

La Girandola

Nel VI secolo d.C. Roma fu colpita dalla peste. Lo stesso papa Pelagio (579-590), ne fu vittima. Secondo la tradizione il 29 agosto del 590 un corteo popolare attraversò le vie della città per implorare la fine di quello che veniva interpretato come un castigo divino.

Così i fedeli portavano in processione l’icona della Madonna con Gesù bambino, quella oggi conservata nella basilica di Santa Maria Maggiore, dov’ è ancora venerata come “Salus popoli romani”.

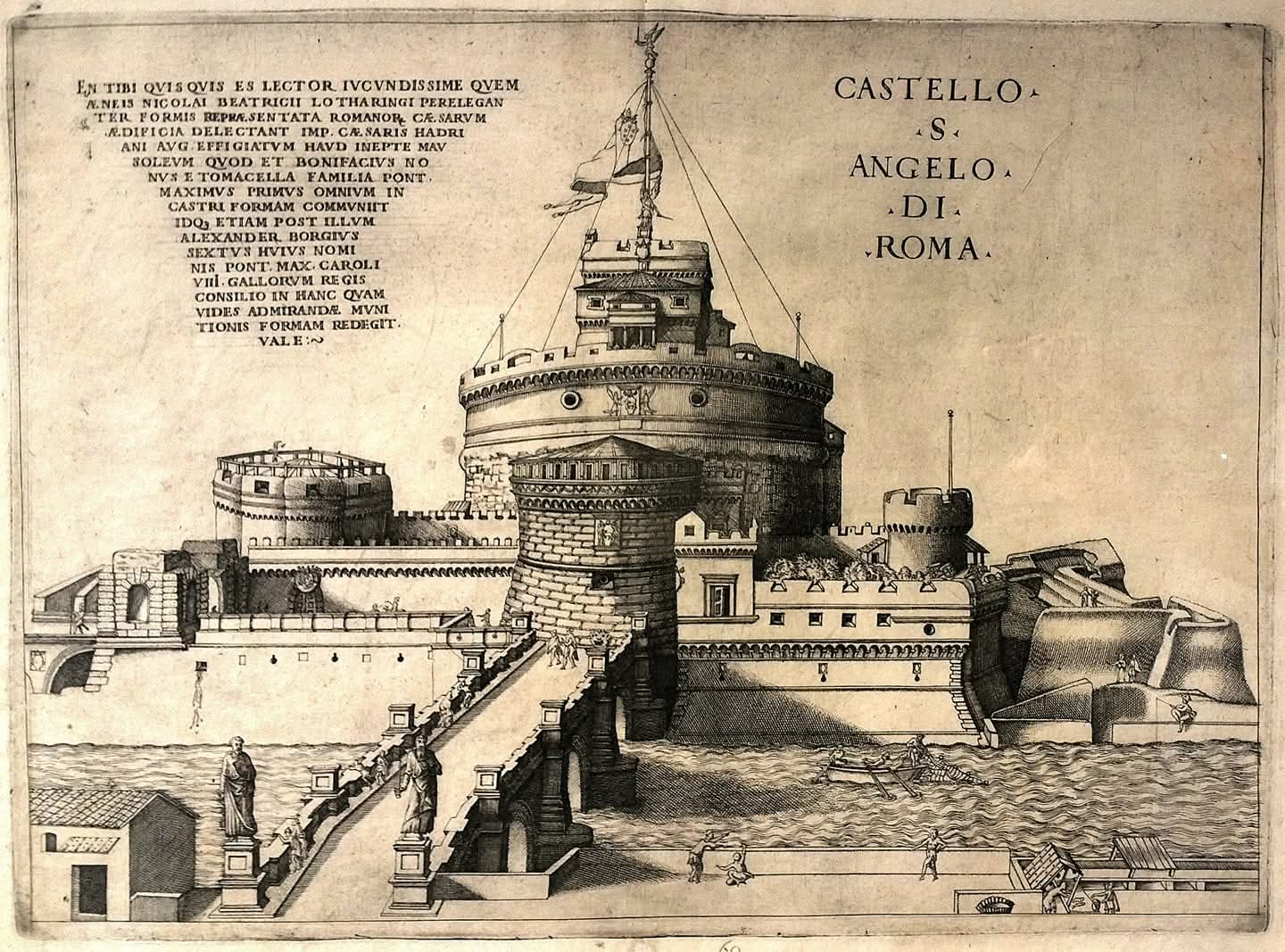

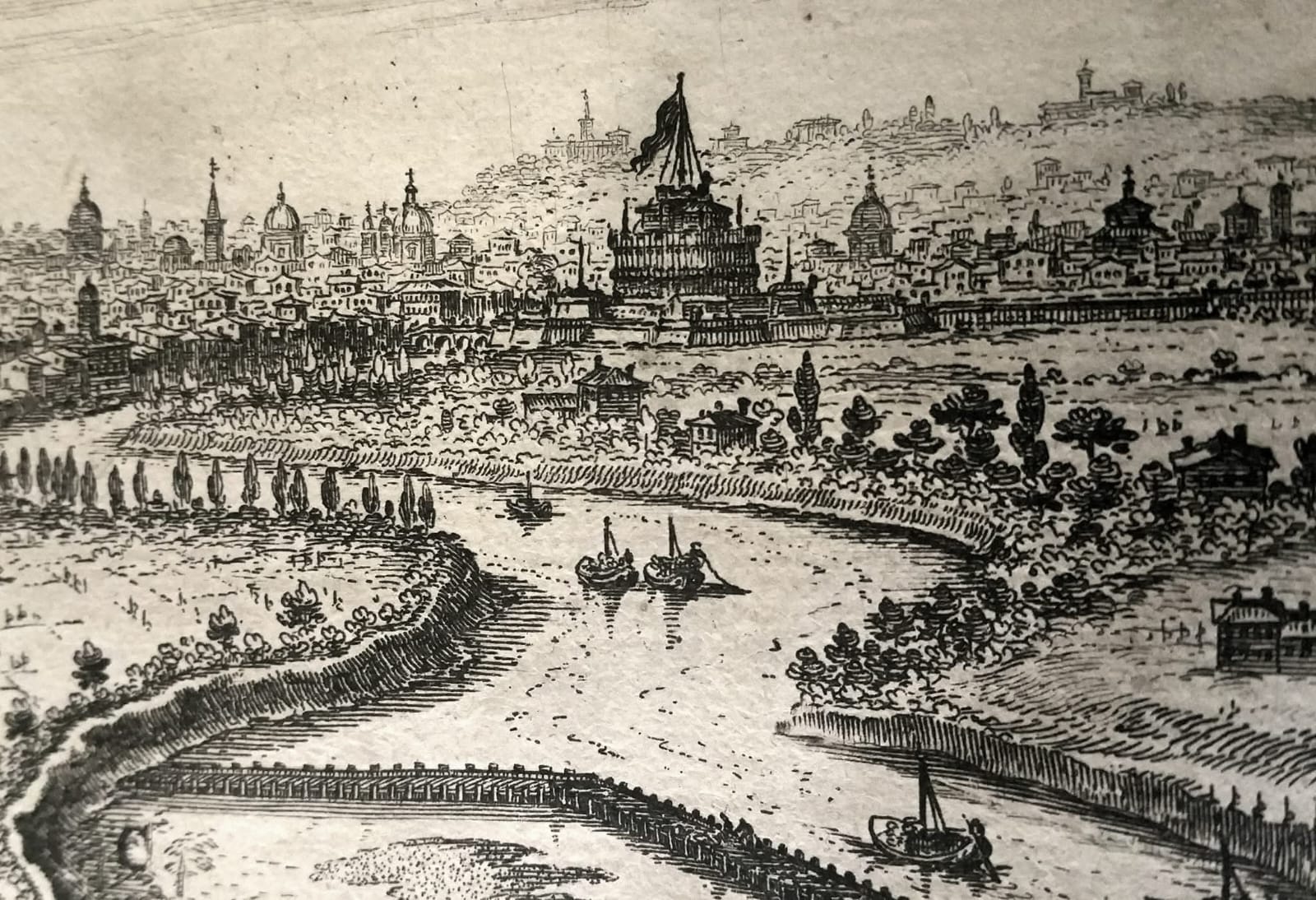

La processione si concluse con un evento prodigioso di cui abbiamo già parlato. Papa Gregorio I (590-604), assistette insieme ai fedeli presenti all’apparizione dell’Arcangelo Michele che splendeva in cima alla Mole Adriana. L’angelo avvolto da una luce sfolgorante e celestiale era nell’atto di rinfoderare la sua spada fiammeggiante. Questo gesto veniva interpretato dai romani come la fine del periodo nefasto per la città. È proprio grazie a questa visione che il Mausoleo di Adriano fu poi chiamato Castel Sant’Angelo.

Da questa visione, nasce l’intento di riproporre quella luce celestiale attraverso un’esibizione pirotecnica proposta durante le festività religiose. Il 9 agosto del 1481 papa Sisto IV (1471-1484), consacrò quella che sarebbe diventata una vera e propria tradizione chiamata della “Girandola.” In occasione del decimo anniversario del suo pontificato, dalla terrazza di Castel Sant’Angelo migliaia di razzi colorarono il cielo di Roma, mentre le bombarde spararono continuamente unendosi allo spettacolo visivo unico nel suo genere.

Da allora per oltre quattro secoli, la Girandola di Castel Sant’Angelo è diventata “la meraviglia del tempo”. Una definizione diffusa dallo scrittore francese Jerome L de Laland, riportata sul suo libro “Il viaggio di un francese in Italia” 1765-1766.

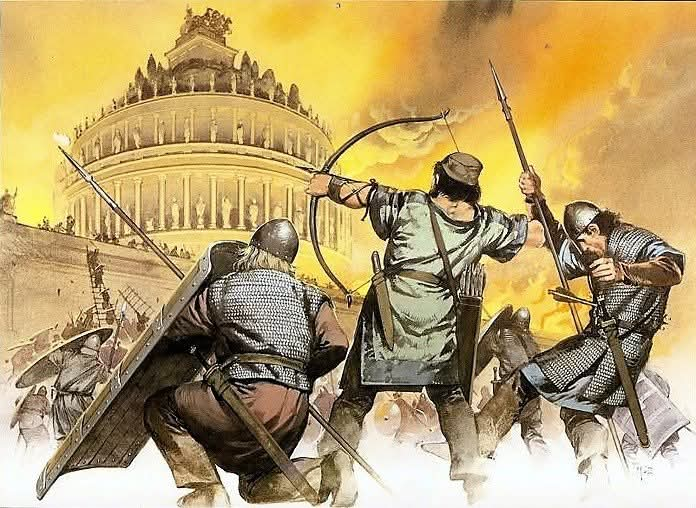

Tra gli eventi più importanti che hanno segnato la fortezza, si ricorda l’assedio dei Goti del 537 d.C., difesa dai bizantini di Belisario.

Nel X secolo la fortezza fu invece coinvolta dalle lotte intestine tra le famiglie nobili della città. In questo periodo infatti cambiò più volte proprietario.

E l’ultimo, quello del 1527, quando il castello fu coinvolto negli scontri tra romani e svizzeri che si opposero agli spagnoli e ai tedeschi di Carlo V durante il celebre Sacco di Roma.